Abbiamo chiesto a don Roberto Colombo, genetista clinico e specialista nella diagnostica molecolare delle malattie rare, docente presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, di rispondere alle domande che circolano con maggiore insistenza in questi giorni a proposito dell’

infezione da coronavirus.

Partiamo dal virus. È stato ripetuto che si tratta di un “nuovo virus” di cui conosciamo ancora molto poco. È davvero così misterioso questo nemico della nostra salute?

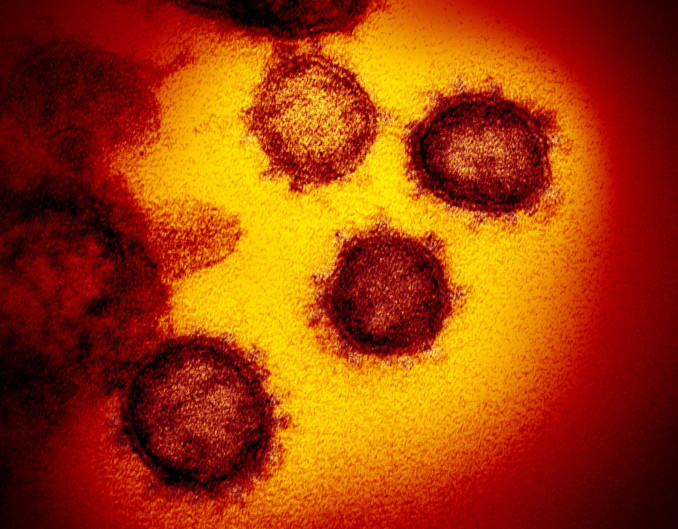

I virus (dal latino vīrus, “veleno”; origina dalla radice indoeuropea vis-, “essere aggressivo”) sono particelle subcellulari quasi-biologiche (dette virioni, prive delle principali caratteristiche di un organismo vivente), di dimensioni (diametro: 20-300 nanometri) assai più ridotte anche dei batteri, e per questo “visibili” solo attraverso il microscopio elettronico. Non possedendo una “macchina molecolare e cellulare” in grado di organizzare un metabolismo proprio e consentire la loro autoriproduzione, si moltiplicano esclusivamente infettando “cellule ospiti”, quelle del nostro corpo, o di quello di animali, vegetali e batteri, di cui sono “parassiti obbligati”. Semplificando, un virus è il risultato dell’assemblaggio di sole due componenti biochimiche: un acido nucleico (RNA o DNA) e un involucro proteico (capside). Quale sia l’origine evolutiva dei virus sulla terra è oggetto di vivace dibattito e non vi è al momento una ipotesi consensuale. Certo è che i virus cambiano le loro caratteristiche (“microevoluzione”) con una rapidità superiore a qualunque organismo vivente e, per questa ragione, ne sorgono continuamente di nuovi.

Si è cercato di descrivere la diversità dei virus denominandoli e raggruppandoli sulla base di somiglianze genomiche, strutturali e funzionali. Il nuovo virus di origine geografica cinese, denominato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come SARS-CoV-2, non è mai stato identificato prima di venire segnalato come causa della sindrome respiratoria a Wuhan, in Cina, nel dicembre 2019. La sindrome è stata chiamata COVID-19: “CO” sta per corona, “VI” per virus, “D” per disease e “19” è l’anno di identificazione.

Il SARS-CoV-2 appartiene al secondo (“beta”) dei 4 sottogruppi della sottofamiglia dei Coronavirinae nella famiglia dei Coronaviridae. I betacoronavirus che sinora si sono dimostrati in grado di infettare l’uomo, cui appartiene il SARS-CoV-2, sono cinque. Due (HCoV-OC43 e HCoV-HKU1) sono causa dei raffreddori comuni, della sinusite e anche di infezioni del tratto respiratorio inferiore. Altri due (SARS-CoV e MERS-CoV), cui ora si aggiunge il SARS-CoV-2, possono causare sindromi respiratorie acute gravi, come la SARS (scoperta nel novembre 2002 nella provincia cinese di Guangdong, contagiò oltre 8 mila persone in una trentina di paesi) e la MERS (segnalata per la prima volta nel settembre 2012 a Gedda, in Arabia Saudita, ha sinora contagiato circa 2.500 persone in diversi paesi). In generale, si stima che circa il 2% della popolazione sia portatore sano di un coronavirus e che un coronavirus sia stato isolato nel 5-10% delle infezioni respiratorie acute.

Il SARS-CoV-2 è un virus “giovane”. Essendo stato identificato solo tre mesi fa, del SARS-CoV-2 conosciamo relativamente poco sia dal punto di vista biologico che da quello clinico ed epidemiologico. Alcune sequenze di riferimento (RefSeq NC_045512: lunghezza pari a 29903 coppie di basi di ss-RNA) dell’intero genoma di SARS-CoV-2 sono già disponibili a tutti i ricercatori del mondo e depositate nella banca dati del NCBI (Usa). Si hanno già alcuni dati preliminari sulla struttura proteica del capside di SARS-CoV-2, importanti per la predisposizione di un vaccino. Iniziamo a conoscere alcune caratteristiche molecolari del virus, e in particolare quelle riguardanti la proteina Spike che consente al virus di attaccarsi e infettare le cellule umane. Anche la regione E del suo genoma, che codifica per una proteina altamente conservata nelle varie specie di virus, è molto interessante: tra SARS e SARS-CoV-2 vi è differenza di un solo aminoacido in questa proteina e questo potrebbe costituire un elemento importante per lo sviluppo di vaccini nel prossimo futuro.

Le conoscenze scientifiche e mediche stanno crescendo rapidamente, man mano che ceppi autoctoni vengono identificati in pazienti di focolai epidemici (come proprio nei giorni scorsi è avvenuto nei laboratori dell’Ospedale Sacco di Milano, a partire da campioni isolati da quattro pazienti di Codogno), si raccolgono i dati clinici anamnestici, diagnostici e prognostici e si studia l’andamento epidemiologico nei centri di diffusione in Cina e al di fuori di essa.

Sembra dunque che il nuovo coronavirus assomigli biologicamente, da una parte, al temibile ma raro virus della SARS e, dall’altra, a quelli più comuni che causano malattie da raffreddamento benigne.

Il nuovo betacoronavirus SARS-CoV-2 è strettamente correlato geneticamente al “fratello” SARS-CoV che ha provocato la sindrome respiratoria acuta grave (SARS) nel 2002-2003. Ma se guardiamo ai dati clinici ed epidemiologici sinora disponibili, il quadro clinico che si manifesta nei pazienti positivi per la presenza del SARS-CoV-2 presenta una variabilità intersoggettiva notevole.

In un numero di casi positivi per il virus (sinora non stimabile con sufficiente certezza: i dati in nostro possesso si riferiscono quasi esclusivamente ai pazienti ospedalizzati in Cina, in Italia e in altri paesi, che sono quelli con un quadro clinico conclamato e più grave), l’infezione può risultare asintomatica. In altri casi – che sembrano essere la maggior parte di alcuni campioni statistici disponibili (ancora limitati: le cifre di alcune prime indagini epidemiologiche parlano dell’80-85% dei casi) – la sintomatologia è lieve o moderata, paragonabile a quella di infezioni benigne delle vie aeree superiori o dell’influenza stagionale da ceppi virali già in circolazione in questi anni (in Europa, nel 2019-2020, prevale il tipo A, come H1N1pdm09 e H3N2, che rappresenta circa il 60% dei casi, con la presenza minoritaria di quelli di tipo B, come il Victoria).

In un numero più limitato di casi (circa il 15-20%, secondo alcune rilevazioni in corso), l’interessamento polmonare grave con febbre prevale e si rende necessario il ricovero ospedaliero in un reparto per infettivi. Tra questi ultimi, solo una quota minoritaria (pari o inferiore al 5%) necessita di degenza in terapia intensiva a causa di distress respiratorio. Si tratta quasi sempre di soggetti con patologie gravi pregresse, spesso di natura respiratoria, di anziani debilitati, di pazienti con immunodeficienze primitive oppure secondarie da tumori (in particolare quelli a carico del sistema ematopoietico e linforeticolare), chemioterapia o trattamento immunosoppressivo. Da quanto si evidenzia a partire dai dati (limitati) sinora disponibili, la gravità dell’infezione risulta crescente con l’età del soggetto, risparmiando prevalentemente i bambini (ma vi sono alcuni casi pediatrici sia in Cina che in Italia), i giovani e gli adulti in buona salute, mentre incide maggiormente sugli anziani e i soggetti con altre patologie importanti non risolte o parzialmente risolte.

È verosimile che il virus abbia avuto origine o sia stato trasmesso da animali selvatici cinesi all’uomo?

È, questa, una delle ipotesi in corso di verifica da parte degli studiosi, ed è la più accreditata in considerazione degli studi sulle infezioni “parenti” della COVID-19: la SARS e la MERS. Le analisi filogenomiche del virus SARS-Cov mostrano con buona probabilità che questo betacoronavirus possa essersi sviluppato inizialmente nei pipistrelli e abbia contagiato l’uomo direttamente o attraverso specie animali selvatiche presenti nei mercati cinesi nel 2002. Il betacoronavirus MERS-CoV ha come “serbatoio naturale” i pipistrelli che infettano con i loro escrementi i datteri e i cammelli e l’ipotesi prevalente è che da questi il virus sia passato al paziente 0 (o ai pazienti 0) in Arabia Saudita nel 2012.

Veniamo ora alla sua pericolosità. Seguendo le notizie da giornali e tv, pare di capire che molti (i pessimisti) ricorrono ai dati sul numero di decessi tra gli infettati; altri (gli ottimisti) al numero di guarigioni degli ammalati risultati positivi per la presenza del coronavirus. È corretto trarre conclusioni da questi numeri?

Quando ci si riferisce alla cosiddetta “pericolosità” (che fa riferimento alla gravità della sindrome causata dall’infezione virale, ma che può comprendere anche altre concause presenti nel paziente), l’occhio cade subito sui dati della mortalità che, però, è solo uno dei possibili esiti (quello infausto) dell’infezione da SARS-CoV-2. Andrebbero invece considerati appropriatamente anche la durata della manifestazione della malattia, l’intensità dei sintomi, la propensione allo sviluppo di ulteriori quadri clinici, la gravità delle possibili complicanze e la terapia richiesta per risolverle, la debilitazione del paziente e i giorni di lavoro e di studio persi, l’impegno assistenziale (domiciliare od ospedaliero) richiesto e i suoi costi, e altro ancora.

Comunque, per quanto concerne la mortalità della COVID-19, gli studi disponibili riportano dati che vanno da meno dell’1% a oltre il 10%, in dipendenza del campione studiato e del paese indagato. In Cina è stimata al 2,5-4%, mentre negli altri negli altri paesi scende fino allo 0,4-0,7%. Un recente studio cinese su oltre 72 mila pazienti rileva che il tasso di mortalità è praticamente zero nei bambini sotto i 10 anni, ma arriva a circa il 15% negli ultra 80enni.

A titolo di paragone, l’epidemia stagionale di influenza presenta in Europa una mortalità del 0,1-0,2%. Occorre però tenere presente che una parte della popolazione più sensibile alle complicanze gravi di questa infezione è difesa dalla profilassi vaccinale annuale e che il campione studiato è molto più ampio.

In epidemiologia non è rilevante solo il tasso di mortalità o di complicanze che aggravano una infezione virale, ma anche il potere di contagio, spesso chiamato “tasso di riproduzione” di un’infezione (Basic Reproductive Ratio; in sigla R0). Il concetto venne applicato in epidemiologia per la prima volta dal dottor George McDonald nel 1952, che costruì un modello statistico-popolazionistico per la diffusione della malaria. R0 indica il numero di nuovi casi di malattia generati in media in una data popolazione da un singolo ammalato durante il proprio periodo infettivo, ossia quante nuove infezioni ci possiamo attendere che si sviluppino a partire da ogni persona che ha contratto la stessa infezione. Secondo i modello epidemiologici SIR (che divide i soggetti in suscettibili, infettivi e ristabiliti) e SIRS (che aggiunge anche i ristabiliti che non sono stabilmente immuni e ritornano ad essere suscettibili), R0 viene calcolato con un’apposita equazione differenziale. Per esempio, se R0 vale tre, significa che mediamente ogni persona infetta ne contagia altre tre. Per fare qualche esempio, l’influenza stagionale ha R0 = 1,2‒1,4, il morbillo 10‒15 e la parotite 8‒10. Questo numero dipende non solo dalla virulenza dell’agente patogeno, ma anche dalla capacità di resistenza al virus nei soggetti di una popolazione (per esempio, per immunità naturale o indotta da vaccinazione), dalla densità della popolazione urbana o rurale e dalle misure profilattiche poste in essere (contenimento dei focolai infettivi attraverso quarantene, divieti di assembramenti, cordoni sanitari territoriali, disinfezione, e altro ancora). Più elevato è il valore di R0, più difficile è controllare l’espandersi di una epidemia.

Lei distingue tra gravità e contagiosità del COVID-19. Può fornire qualche dato su quest’ultima, anche in relazione alla possibilità che l’epidemia si arresti in tempi brevi?

Sul piano sociale, la gravità di una malattia determina oneri assistenziali più elevati (strutture di ricovero e cura, personale medico e infermieristico specializzato, terapie, riabilitazione e giorni di assenza dal lavoro o dallo studio) che si moltiplicano nel caso in cui la sua contagiosità in una determinata popolazione e a fronte di misure profilattiche adottate permanga alta. Una stima approssimativa e provvisoria dell’R0 per il SARS-CoV-2 oscilla tra 2 e 3, di poco superiore a quello dell’influenza. Se in queste settimane l’R0 del COVID-19 non scenderà sotto questi livelli, l’infezione potrà diffondersi ulteriormente nelle popolazioni colpite.

L’obiettivo di sanità pubblica è quello di far scendere l’R0 al di sotto del valore uno, ossia che ogni soggetto infettato contagi in media meno di un altro soggetto. In questo modo i focolai infettivi si spegneranno in breve tempo perché il numero dei guariti supererà progressivamente quello dei malati. Questo è possibile attraverso la rigorosa applicazione delle misure profilattiche e igieniche raccomandate dall’Istituto Superiore di Sanità alle autorità pubbliche e private e ai singoli cittadini: dall’evitare luoghi affollati e poco aerati al detergere frequentemente e prolungatamente le mani ed evitare i contatti con le mucose nasali e oculari, dall’isolamento domiciliare od ospedaliero (a seconda della gravità dei sintomi) dei pazienti accertati con COVID-19 ai controlli sulla movimentazione di persone da e per le “zone rosse” del contagio.

Si parla in continuazione di “tamponi” per la diagnosi della COVID-19. In cosa consiste esattamente questo test?

Esistono diversi test diagnostici e di monitoraggio epidemiologico per le infezioni da coronavirus e anche per il SARS-CoV-2. Di principio li possiamo dividere in due tipi: i test di laboratorio che individuano la presenza di virioni in campioni di liquidi o tessuti biologici del soggetto (i più rapidi ed attuabili su vasta scala sono i test molecolari, basati sull’analisi del genoma virale), i quali, ovviamente, rilevano solo la infezione in atto, sia essa asintomatica oppure sintomatica; e i test di laboratorio per la ricerca degli anticorpi antivirali che il paziente ha sviluppato in corso di infezione e che permangono per un certo periodo di tempo anche dopo la guarigione (è così possibile sapere se un soggetto è stato esposto al virus anche se non ha sviluppato i sintomi della malattia oppure se è guarito senza essere stato diagnosticato come affetto dall’infezione).

Il test molecolare (“test rapido”) del tampone faringeo consiste nella raccolta di materiale biologico dalla cavità orale mediante strofinamento e/o rotazione un bastoncino cotonato sterile sul retrofaringe e sulle tonsille palatine, isolamento del materiale genetico (acidi nucleici) e ricerca di sequenze di basi nucleotidiche che sono tipiche del genoma del virus ricercato, in questo caso del SARS-CoV-2. Questa ricerca avviene con una tecnologia di genetica molecolare che si avvale dell’amplificazione specifica di piccole regioni di sequenze di acidi nucleici, nel caso specifico del betacoronavirus l’RNA mediante reazione polimerasica a catena (PCR) a trascrizione inversa (RT), seguita dal sequenziamento diretto dei frammenti genomici amplificati, ossia dalla “lettura” completa dell’ordine delle basi nucleotidiche. È una tecnica simile a quella utilizzata per i test genomici nella diagnosi delle malattie genetiche.

I ricercatori cinesi sono stati i primi a mettere a punto il test molecolare del tampone per il SARS-CoV-2 (il protocollo cinese ha come bersaglio genomico specifico sequenze di ORF1ab e N) seguiti da altri studiosi tedeschi (sequenze di RdRP, E e N), statunitensi (tre sequenze nel gene N), giapponesi (sequenze di Pancorona, proteina Spike e altri) e di Hong Kong (sequenze di ORF1b-nsp14 e N), per citarne solo alcuni tra quelli raccomandati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Negli ultimi giorni è sorta una discussione sull’attendibilità dei test del tampone eseguiti dalle Regioni interessate all’epidemia e sulla necessità o meno di una conferma da parte dell’Istituto Superiore di Sanità…

Come l’esito ogni singolo test genomico per la ricerca di virus specifici, anche quello per il SARS-CoV-2 può non avere – considerato da solo – un valore di certezza diagnostica-molecolare dirimente per quanto concerne l’individuazione di un particolare agente patogeno virale. Le ragioni dell’incertezza posso essere intrinseche alla metodologia utilizzata e all’analisi manuale e bioinformatica dei risultati grezzi ottenuti dal sequenziamento, ma anche estrinseche al protocollo adottato, derivanti da errori degli operatori nella raccolta del campione, nella sua conservazione durante il trasferimento dal punto di prelievo al laboratorio, nell’isolamento e processamento degli acidi nucleici, nel sequenziamento e nell’analisi dei dati genomici. Errori che possono andare dall’inquinamento del campione con altro materiale di origine biologica all’uso di reagenti e materiali di laboratorio non in condizioni ottimali, sino ad errori strumentali e manuali.

Per questa ragione, il risultato di un test di questo genere, che è abbastanza complesso e per alcuni aspetti automatizzato e per altri manuale, dovrebbe essere confermato da un test simile eseguito in altro laboratorio specializzato sullo stesso campione biologico e/o su uno prelevato dal medesimo paziente in un tempo successivo. Tutto questo non per sfiducia negli operatori sanitari e di laboratorio di un centro regionale, ma per una buona pratica clinica e biotecnologica. Per questa ragione, le polemiche tra l’Istituto Superiore di Sanità e le Sanità regionali appaiono fuori luogo e talora pretestuose.

La eventuale discordanza tra i risultati del tampone eseguito in loco e quelli centralizzati a Roma non deriva necessariamente da errori strumentali o degli operatori e non deve portare a nessun biasimo verso i sanitari e i laboratoristi regionali: può semplicemente riflettere una differenza nei protocolli adottati e/o nel momento in cui è stato eseguito il prelievo del campione biologico rispetto al decorso dell’infezione. Lo stesso paziente può risultare positivo o negativo alla ricerca dell’agente virale in determinati stadi dell’infezione. In questo caso, può essere utile la ricerca degli anticorpi antivirali nel siero.

Per quale ragione il numero di pazienti positivi al virus in Italia risulta essere più elevato, almeno sinora, rispetto a quello di altri paesi europei che intrattengono scambi commerciali e di persone con la Cina di volume simile o più elevato del nostro?

Occorre tenere presente due fattori. Il virus lo si trova nei soggetti solo se lo si cerca, e si riscontra il suo livello di diffusione in una popolazione solo se si mette in atto un protocollo sistematico di screening dei possibili portatori. Inoltre – nel caso di virus che possono dare luogo a infezioni asintomatiche o paucisintomatiche o con sintomi in alcuni casi sovrapponibili a quelli di differenti infezioni virali (per esempio, tra COVID-19 e affezioni influenzali e simil-influenzali) – la positività di un test del tampone faringeo non coincide con la manifestazione clinica della malattia e la presenza di sintomi apparentemente riconducibili alla malattia non implica che il test debba essere positivo.

Questi due fattori possono aiutare a spiegare, almeno in parte, le apparenti discrepanze nell’individuazione dei soggetti infettati da SARS-CoV-2 in Italia e in altri paesi e nel numero di pazienti diagnosticati come affetti da COVID-19 riscontrati nel nostro paese rispetto ad altri. Il numero di test molecolari per la ricerca del virus sinora effettuati in Italia per abitante nelle aree colpite dall’epidemia risulta tra i più elevati nei paesi colpiti dal COVID-19 e questo può contribuire alle differenze osservate. È stato giusto farlo finora, perché ha aiutato a individuare i ceppi autoctoni presenti sul nostro territorio, a tracciare la filiera dei contagi e a circoscrivere i focolai epidemici. Ma è giunto il momento, come ha correttamente chiesto l’Istituto Superiore di Sanità, di limitare ora i test del tampone ai soli soggetti sintomatici per i quali vi sia necessità di una diagnosi differenziale della COVID-19 rispetto ad altre patologie simili diffuse in Italia in questa stagione.

Se non facessimo così, oltre a dissipare risorse sanitarie preziose in questo momento senza alcun reale beneficio per la salute dei nostri cittadini, contribuiremmo ad alimentare fenomeni di allarmismo e psicosi da contagio sia nel nostro paese che in altri, che già hanno iniziato a guardare con sospetto o paura ogni contatto con le nostre popolazioni, sia di tipo commerciale che culturale e turistico.

Non bisogna infatti dimenticare che un test di laboratorio per la ricerca di un ceppo virale specifico in un soggetto, qualora risulti positivo, non significa affatto che egli o ella necessariamente manifesti o possa manifestare nei giorni successivi i sintomi della malattia e contagiare altri soggetti. La diagnosi di una malattia è sempre un atto clinico integrale (che include la valutazione complessiva del quadro clinico attraverso l’anamnesi, l’esame obiettivo e le indagini strumentali e di laboratorio), e non può mai essere inferita da un solo reperto molecolare, per quanto accurata e precisa sia la metodica adottata e la specificità del bersaglio prescelto.

Quali sono i farmaci sinora risultati efficaci per il trattamento dei pazienti affetti da COVID-19 che si trovano in condizioni più gravi e rischiano la vita? Per un vaccino, occorre davvero attendere molto tempo?

Per i pazienti con COVID-19 conclamata, grave compromissione respiratoria e ricoverati in ospedale, sia i medici cinesi che quelli italiani e di altri paesi stanno utilizzando i migliori farmaci a disposizione oggi, sia già in commercio per il trattamento di altre patologie virali (come la SARS, la MERS, la malattia da virus Ebola e AIDS), sia ancora in fase di sperimentazione clinica. A questi si aggiunge, ove clinicamente appropriata, l’ossigenoterapia, la ventilazione assistita e ogni altro supporto alle funzioni vitali dei pazienti più compromessi.

Per esempio, il Remdesivir (codice farmaceutico di sviluppo GS-5734), un analogo nucleotidico prodotto da Gilead Sciences ormai giunto in Fase III di sperimentazione clinica, è stato sviluppato in origine per trattare i pazienti affetti dalla malattia da virus Ebola e ha poi dato risultati incoraggianti anche per il trattamento di altri due infezioni virali simili alla COVID-19, quelle da SARS-Cov e da MERS-Cov. Anche la combinazione di due antivirali, il Lopinavir (ABT-378, un inibitore delle proteasi prodotto dalla Abbott) e il Ritonavir (ABT-538, un potenziatore dell’azione degli inibitori delle proteasi, realizzato anch’esso dalla Abbott), già usata nei pazienti con HIV, promette di dare risultati positivi, ma servono ulteriori dati prima di raggiungere conclusioni certe.

Per quanto concerne un vaccino contro l’infezione da SARS-CoV-2, sono al lavoro numerosi laboratori sia industriali che universitari e di centri di ricerca scientifica in diversi paesi. I tempi – considerata anche la necessaria fase di sperimentazione preclinica e clinica necessaria per validare un vaccino – non potranno essere brevi. Gli esperti parlano di non meno di 18-24 mesi, salvo possibili belle sorprese…

Quale posizione umana e cristiana dovremmo coltivare per affrontare con serietà ma anche con serenità la situazione presente?

Ritengo che dobbiamo affrontare questa circostanza della vita personale e sociale serietà, serenità e fiducia.

Anzitutto con serietà. Conosco la storia delle epidemie virali e la letteratura biomedica internazionale: i virus sono “nemici biologici” dell’uomo e di altre specie viventi che non bisogna assolutamente sottovalutare, ma studiare nelle loro mosse, conoscere nelle loro caratteristiche (ogni ceppo di virus ha le proprie) e imparare a combattere, senza sottovalutarli. Il realismo scientifico e, ancor prima, quello quotidiano, ci dicono di considerare questo evento secondo tutti i suoi fattori, senza censurarne nessuno, ma neppure assolutizzarne altri.

Ma anche con serenità. La virologia, l’infettivologia, l’immunologia e la farmacologia hanno fatto passi da gigante e non siamo nelle stessa situazione di un secolo fa, quando vi fu la terribile “spagnola” (che tra il 1918 e il 1920 infettò oltre 500 milioni di persone in tutto il mondo e ne uccise alcune decine di milioni): allora non disponevamo né di antivirali né di vaccini, e neppure di test molecolari per identificare il tipo di virus. Neanche gli antibiotici per le complicanze batteriche erano disponibili. Oggi noi sappiamo che – in Italia e in altri paesi – dalla COVID-19 si può guarire e che sinora è guarito circa il 95% dei malati seguiti clinicamente.

E, soprattutto, vivere questo tempo con fiducia, perché la nostra vita non dipende ultimamente né da noi, né dalla medicina, ma è nelle mani di Dio. La fede ci fa riconoscere che, in ogni circostanza della vita, noi apparteniamo a un Altro, nelle cui braccia ci affidiamo e affidiamo i nostri cari, i nostri amici e i nostri pazienti. La speranza in Cristo, morto e risorto, è la certezza della nostra vita. Nessuna certezza scientifica può fare a meno di una certezza morale che nasce dal senso religioso di ognuno di noi.

Mi consenta di chiudere con una battuta. Mia mamma, con la saggezza che derivava dalle sue origini che erano quelle di una famiglia contadina, di fronte alla paura per la salute e all’eccesso di medicalizzazione nella vita diceva: «Non si può vivere tutta la vita da ammalati per poi morire sani». Il Signore l’ha chiamata a sé quando aveva compiuto cento anni, spirando in pace.